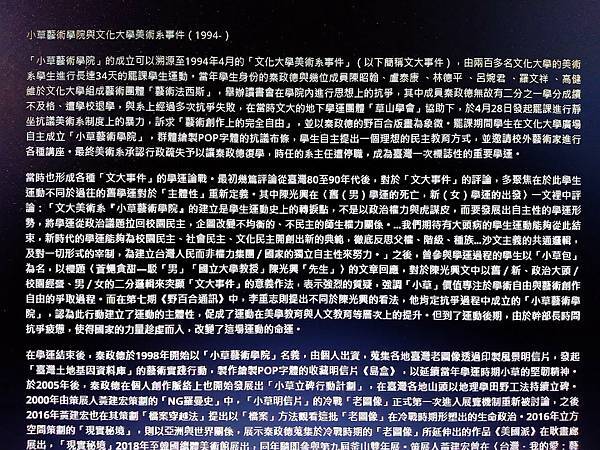

↑〈小草藝術學院與文化大學美術系事件﹝1994-﹞〉 ─ 台灣當代藝術資料庫

大概去年底的時候﹝2021﹞,突然收到「台灣當代藝術資料庫」關鍵字研究員劉文琪小姐的來訊,表示「台灣當代藝術資料庫」的關鍵字計劃要收錄「小草藝術學院與文化大學美術系事件」﹝據說是蔡明君老師所推薦,感謝!﹞,雖然網路上已有些相關文字資料,但仍想進行訪談。哇!只要還有人對已快三十年的「文化大學美術系事件」感興趣,就像當初《青春並不溫柔》的導演蘇奕瑄般,身為當時親歷者的我,能幫地就必當盡力幫。事實上後來發現每個關鍵字的篇幅並沒有很大,但應該是研究員劉文琪小姐認真嚴謹的個性與態度,除了算頗麻煩地約當面訪談外,之後又不停針對一些細節與我來來回回、反反覆覆確認,務必求得關鍵字介紹在有限字數下,既精準又沒有大疏漏。文稿稍確定、送英文翻譯後,不知不覺間幾個月便過去,前幾天文琪小姐再度傳訊給我,寫道〈小草藝術學院與文化大學美術系事件﹝1994-﹞〉的關鍵字終於在「台灣當代藝術資料庫」上線了!謝謝劉文琪小姐,自然也要搶先分享囉!以下是「台灣當代藝術資料庫」關於〈小草藝術學院與文化大學美術系事件﹝1994-﹞〉關鍵字的條目書寫全文,請有興趣的朋友參閱囉:

小草藝術學院與文化大學美術系事件(1994-)

「小草藝術學院」的成立可以溯源至1994年4月的「文化大學美術系事件」(以下簡稱文大事件),由兩百多名文化大學的美術系學生進行長達34天的罷課學生運動。當年學生身份的秦政德與幾位成員陳昭翰、盧泰康 、林德平 、呂婉君 、羅文祥 、高健維於文化大學組成藝術團體「藝術法西斯」,舉辦讀書會在學院內進行思想上的抗爭,其中成員秦政德無故有二分之一學分成績不及格、遭學校退學,與系上經過多次抗爭失敗,在當時文大的地下學運團體「草山學會」協助下,於4月28日發起罷課進行靜坐抗議美術系制度上的暴力,訴求「藝術創作上的完全自由」,並以秦政德的野百合版畫為象徵。罷課期間學生在文化大學廣場自主成立「小草藝術學院」,群體繪製POP字體的抗議布條,學生自主提出一個理想的民主教育方式,並邀請校外藝術家進行各種講座。最終美術系承認行政疏失予以讓秦政德復學,時任的系主任遭停職,成為臺灣一次標誌性的重要學運。

當時也形成各種「文大事件」的學運論戰。最初幾篇評論從臺灣80至90年代後,對於「文大事件」的評論,多聚焦在於此學生運動不同於過往的舊學運對於「主體性」重新定義。其中陳光興在〈舊(男)學運的死亡,新(女)學運的出發〉一文裡中評論:「文大美術系『小草藝術學院』的建立是學生運動史上的轉捩點,不是以政治權力與虎謀皮,而要發展出自主性的學運形勢,將學運從政治議題拉回校園民主,企圖改變不均衡的、不民主的師生權力關係。…我們期待有大頭病的學生運動能夠從此結束,新時代的學運能夠為校園民主、社會民主、文化民主開創出新的典範,徹底反思父權、階級、種族…沙文主義的共通邏輯,及對一切形式的宰制,為建立台灣人民而非權力集團/國家的獨立自主性來努力。」之後,曾參與學運過程的學生以「小草包」為名,以標題〈蒼蠅貪甜—駁「男」「國立大學教授」陳光興「先生」〉的文章回應,對於陳光興文中以舊/新、政治大頭/校園經營、男/女的二分邏輯來突顯「文大事件」的意義作法,表示強烈的質疑,強調「小草」價值專注於學術自由與藝術創作自由的爭取過程。而在第七期《野百合通訊》中,李重志則提出不同於陳光興的看法,他肯定抗爭過程中成立的「小草藝術學院」,認為此行動建立了運動的主體性,促成了運動在美學教育與人文教育等層次上的提升。但到了運動後期,由於幹部長時間抗爭疲憊,使得國家的力量趁虛而入,改變了這場運動的命運。

在學運結束後,秦政德於1998年開始以「小草藝術學院」名義,由個人出資,蒐集各地臺灣老圖像透過印製風景明信片,發起「臺灣土地基因資料庫」的藝術實踐行動,製作繪製POP字體的收藏明信片《島盒》,以延續當年學運時期小草的堅韌精神。於2005年後,秦政德在個人創作脈絡上也開始發展出「小草立碑行動計劃」,在臺灣各地山頭以地理學田野工法持續立碑。2000年由策展人黃建宏策劃的「NG羅曼史」中,「小草明信片」的冷戰「老圖像」正式第一次進入展覽機制重新被討論,之後2016年黃建宏也在其策劃「檔案穿越法」提出以「檔案」方法觀看這批「老圖像」在冷戰時期形塑出的生命政治。2016年立方空間策劃的「現實秘境」,則以亞洲與世界關係,展示秦政德蒐集於冷戰時期的「老圖像」所延伸出的作品《美國派》在耿畫廊展出,「現實秘境」2018年至韓國總體美術館展出,同年隨即參與第九屆釜山雙年展。策展人黃建宏曾在〈台灣.我的愛;藝術.我的愛|從秦政德個展「冷藏摘要」談起〉中描述:「冷戰的結束與台灣戒嚴的結束發生在同一個歷史階段,對於秦政德而言,反抗威權政府的學運與他同大學的抗爭也發生在同一個關鍵時刻……,秦政德在『離開』文化大學的同時,在那個極度壓縮的暴力時刻之後,他開展出一種無論在時間或地理上都難以想像的藝術生命;二十年前,因與教育體制的衝突而在文化大學發起小草藝術學院,離開文化後近二十年來,他依然遊走於各個學校的藝術相關課堂,並以明信片堅持收集並散佈台灣圖像的工作,如果他的片段與總是進行式中的閱讀具有說服力或啟發性,那絕對不是任何機巧的論述或再次景觀化的知覺刺激,而是一種無聲者的愛與偏執。」(文/劉文琪/2021)

「台灣當代藝術資料庫」原始網址:

https://tcaaarchive.org/keywordcatalogue/?lang=ch&fbclid=IwAR0GWJOilErSGoQrvWaT7e59u3_Iqmzj8tN_QT1BiBreXA0BNo8273FlNn8

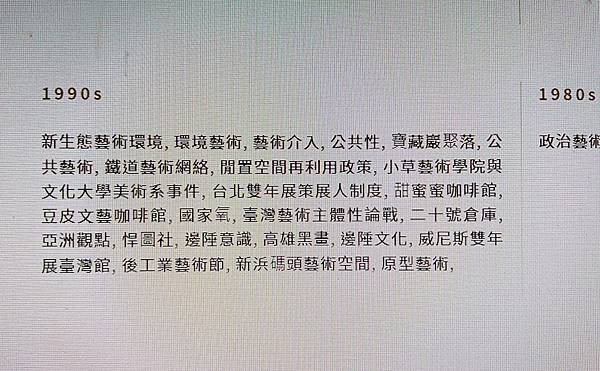

↑「台灣當代藝術資料庫」關鍵字首頁,請於1990s方塊中進一步再點選〈小草藝術學院與文化大學美術系事件﹝1994-﹞〉,在第二行尾的地方。

↑ 《藝術家》雜誌2015.4〈台灣.我的愛;藝術.我的愛〉

雖然旁聽黃建宏老師許多課程,但怎麼敢奢想主動邀請老師寫評論呢?所以當3月1日接到建宏老師因為嚴謹,先寄來文章初稿讓我看看有無背景描述錯誤時,我簡直張開了大口卻說不出話來!一來是完全沒想到《冷藏摘要》的個展,居然能有黃建宏老師三千字的評論 ,其實最主要還是老師文章中,語多激勵地點出了些連我都不清楚、看不到的自己!

後來碰見老師,除了當面致謝也詢問怎會有幸讓老師寫評論呢?原來是 《藝術家》雜誌執行主編偉慈小姐地邀稿,果然建宏老師所寫的這篇〈台灣.我的愛;藝術.我的愛 ─ 從秦政德個展「冷藏摘要」談起〉,是放在想必乃偉慈主編所一手策劃的4月專輯「歷史、敘事與鄉愁」裡﹝無法想像竟然有六頁篇幅,專輯中也有滿姊耶!﹞。

謝謝建宏老師、謝謝偉慈主編,這個專輯的這篇評論,無疑地讓《冷藏摘要》的展覽並未結束、而新的創作實踐又準備突穿框架往未知域外展開‧‧‧

以下是黃建宏老師的三千字評論全文:

〈台灣.我的愛;藝術.我的愛 ─ 從秦政德個展「冷藏摘要」談起〉

民主政治宣揚個體可以以人民之名參與眾人之事,但時至今日的民主,卻衍生出一種不鉗制思想與言論,而以權力和資本的大小來過濾各種話語傳遞的價值;在新自由主義的資本主義狀態下,形成了另一種控制言說的方式。這種百家爭鳴卻價值不等的處境,既在法律上寬容所有看法與言論,卻在權力和資本的複雜動態中讓大多的言論失效,簡言之,讓個體與個體間的溝通,或說形成集體性的可能性失效。生命政治的全面化就發生在「個體在政治與經濟上的無能」和「個體盡其可能地以舒適為目的」的交相矛盾中,意即發生在個體可能享有最大自由的時代。個體與集體之間的鴻溝在個人主義的時代中達到最大化。

個體與自身建構之社會關係間的連結方式,成為一個重要的民主實驗場域,也是重新面對民主的歷史的重要起點,因為無論是臨時性集體或是常態性集體都必要啟動協商才得以推進。秦政德於劉和讓的車床間推出個展「冷藏摘要」,車床間的位置在汐止一個沒落且即將陸續進行都更的工業區;沿途各種貨車、工廠、倉庫給出一種重量感,觸目所及幾乎是一個沒有細節的世界。進到這些小工廠中的其中一個「車床間」,從劉和讓對於空間的處理,到藝術家的一些物件,似乎凝聚出一種在市中心裡的藝術空間難以感受到的質地:厚重的工、細緻的手。

在一種類似文物展或收藏展的樣貌下,既似乎連結著當代藝術或雙年展藝術中熟悉的「文件」,存在著一種當代藝術尚無法真誠面對的面向,又似乎在對於自己所深繫的歷史關懷著,遲疑著以藝術之名去進行任何宣稱。換言之,秦政德的展覽以一種遲疑的自明狀態,讓台灣當代藝術甚至當代藝術有了可以思考的空間,而不只是對於樣式的確認。展場是在二樓,一樓仍作為某工廠的倉儲,當我們引首上樓時,隨即看到的是一些懸吊在貨運電梯間的制服,這些制服都是冷戰時期的美軍或與台美軍事合作有關的制服,不再有任何強壯的軀體或青春去支撐的外套,呼應著秦政德觀看廢棄崗哨時時常發出的嘆息:多少士兵用青春度過虛空與無聊,來支撐終究成為廢墟的霸權。

上樓後即可看到三個高度不等的文件櫃,櫃子裡置放著各式各樣冷戰期間的物件與文件,特別是美援期間,有麵粉袋、徽章、打火機、片匣、檔案照片(特別有韓戰期間麥克.阿瑟與宋美齡的新聞照片)、英文教學刊物、醫療用品、美新處節目單,還有1955年上著蔣介石封面的《時代》雜誌,中美合作的印記處處皆拾。這裡沒有當代藝術家熟悉或大家熟悉的當代藝術中「急轉彎」的點子,或是販賣道德的「知性」截圖,也沒有文物展中對物件的逐一說明與歷史位置的定位,而是一種「個人收藏」:一種以個體之力,從緩慢累積的物件中建立自身的史觀。「收藏」在「冷藏摘要」中所呈現的是個體意志與資本在時間中的積累,冷戰不只是從研究中被閱讀,而同時必須由個體從最直接的可見物件或圖像來思考,這已經不是指向大歷史或普世性的文物展或文件展,而是一種「工作」的溝通,或說以「作為勞動」的收藏進行溝通。他在http://mypaper.pchome.com.tw/peter19711017上長期書寫的摘要,連帶著這裡的物件(當然還有荒野中不容易見到的石碑),他不再重述大家知道的歷史,不做大家都知道的作品形式,而是跟我們溝通著他個體抵抗生命政治的「收藏-勞動」。

從這裡我們可以相對地看到一種老態的當代藝術展覽,意即以文件展或雙年展為典範的文件展,一種以「文件」形式作為臨時性靈光的菁英展覽;在這種展覽中,將趣味化的類歷史研究或類人類學研究轉化成臨時性崇高感的類商品,然後冠以另一種大歷史敘事或反大歷史的普世性敘事,儘管其中充滿著反諷的訕笑,但清晰的是依然維持著知識分子以人民之名或弱勢之名消費「無聲者」或「無份者」的老方法:看不見無聲者歷程的知識份子高度。然而,三個沒有細目說明或觀念說明的陳列櫃,卻清晰自明地呈現出個體與歷史之間的困難,以及個體如何建構出歷史集體性的「生成」過程:歷史是從個體出發的集體性生成。歷史如何從個體出發而生成出集體性?秦政德就像是櫻井大造的帳篷劇、陳界仁的錄像創作與變文書一般,提出這個已然較許多延續菁英支配或文化潛殖(以政治經濟結構進行文化支配)更為當代的提問。這個論斷如果連結到藝術家的另一組過程式計劃,立碑,就會顯得更為清晰;該計畫針對台灣的軍事碉堡進行考察,並藉由立碑將白色恐怖的歷史同冷戰時期的軍事佈署連結成一個不為我們所思考的歷史地理。

「碑」作為一種權力象徵與權力敘事,被秦政德移轉在「無聲者」的故事上,而且藝術家還讓這個故事的「抬頭」發生在另一個歷史位址上,因此,這種移置他處的「立碑」本身就已經是一種新敘事的進行式。以個人沉默沒有任何事件宣告的勞動,就已經如陳泰松所關注到的「書法」一般,秦政德的立碑,從歷史閱讀、地理踏查、計畫構思、籌措資金(明信片收入)到實地立碑、記錄、書寫網誌,身體不再是書法的隱喻,而是連結個體書寫與土地之間的「工作」。他的立碑是一種確實的書寫,不是論述也不是影像,這樣的身體地理「書法」無疑地不是為了進入世界,而是為了抵抗將我們生命吞噬掉的世界,為了能夠用身體對於土地與歷史的穿越感(一種編織)將身體-大地從世界中解放出來。

離開或不離開,這個哈姆雷特式的問題,是在足以支配歷史的人物面對到關鍵時刻時的「權力」時刻,在這個權力時刻上,歷史會變成為單一的敘事,因此,「為與不為」自身即是一種關乎權力的提問方式,明顯地,也是許多國際策展人與藝術家隱政經鬥爭之實不談而告知大家的理由:不得不為。但事實上,「知識」經過六、七○年代的累積,在八、九○年代通過市場化發生了內部的意識形態化,直到二十世紀末,知識與文化殖民的商品化不僅癱瘓了文學院,也讓當代藝術成為知識的買辦與仲介。不得不為,大多都在於個體發展中關鍵的政治經濟時機:權力時刻的決斷。「無聲者」如何進入歷史、參與歷史,明顯地,通過品牌化與明星化無法產生任何真正的對質;而是要脫離「決斷形式」,轉而開展出「參與過程」或「連結的生成」。

冷戰的結束與台灣戒嚴的結束發生在同一個歷史階段,對於秦政德而言,反抗威權政府的學運與他同大學的抗爭也發生在同一個關鍵時刻,就像《廣島之戀》中逃至巴黎的女主角「她」,看到報紙上廣島原爆的時刻:此時她最私密的創傷被歷史的巨大爆裂所包圍。現實的「愛」的失去,轉化成她對於廣島的執著,「執著」成為「愛」的無聲者形式,秦政德在「離開」文化大學的同時,在那個極度壓縮的暴力時刻之後,他開展出一種無論在時間或地理上都難以想像的藝術生命;二十年前,因與教育體制的衝突而在文化大學發起小草藝術學院,離開文化後近二十年來,他依然遊走於各個學校的藝術相關課堂,並以明信片堅持收集並散佈台灣圖像的工作,如果他的片段與總是進行式中的閱讀具有說服力或啟發性,那絕對不是任何機巧的論述或再次景觀化的知覺刺激,而是一種無聲者的愛與偏執。

秦政德的沉默不是因為「local」,而是他不學別人說話,他的「土地」也並非「在地」,而是通過歷史發展出的世界結構,「沉默」是因為選擇並面對了「不可能性」。我們究竟在等待甚麼樣的作品與藝術家?我們在期待甚麼樣的展覽?或說我們以為甚麼是藝術或如何可能產生藝術感?我想這個展覽是讓我們重新冷靜面對藝術土地的一個小開口。事實上,在能夠做出那種直接在形式上就可被知道或接受的展覽或作品之前或之外,他早已經是藝術家了

↑ 《詩008 ─ 青春並不溫柔》2022.4

總以為歲月無情,應該不會有後人記得1994年的文大美術系學運了吧!因此2015年當我於「在地實驗」回想文大美術系學運的種種後,當時完全不認識的蘇奕瑄導演主動找了我,表明想拍部時空背景設定要參考文大美術系學運的劇情電影,沒料到居然還有人會對文大美術系學運感興趣,所以我能幫的諸如把剪報、照片、文宣等資料全都借給了奕瑄導演進行複製研究。只是拍電影的籌資準備工作顯然更不容易,當我幾乎已忘了這件事的近七年後,奕瑄導演又連絡我說電影暫定名為《青春並不溫柔》終於要開拍。

不僅曾讓我先去跟年輕演員分享當時學運的情況心境,竟還如同當時我們請校外老師來「小草藝術學院」罷課廣場上課般,要已是大叔的我客串將在戶外講「臺灣美術史」的老師。雖然我非專業演員,但只要是有人尚願提及文大美術系學運的事,我一定要盡自己所能、義不容辭幫忙,所幸僅是無須說話、中遠景的一兩個鏡頭而已!哈!

既然奕瑄導演自2015年來並未忘拍電影的事,又找我插軋一小角,藉著今日要到臺北教育大學美術系中庭拍攝前﹝好巧,北師美術館現正是「光」的特展﹞,何不以現在的片名《青春並不溫柔》書寫一方小草檜木牌,以向奕瑄導演始終記得文大美術系學運致意呢?由於我認為麼多年過去都還堅持著拍片就是件詩意的事,所以《青春並不溫柔》便歸在「詩」系列的編號裡。

因此我這個大叔的拍電影處男初體驗,就獻給了《青春並不溫柔》中開講「臺灣美術史」的人﹝也不知這一、兩個中遠鏡頭最後會不會剪進去啊!﹞,但猶如奕瑄導演花了七年才讓電影真正開拍,殺青接下來的後製以及排檔期等許多工作都得忙,導演說看看2024有沒有機會上片囉!其實我是有拍幾張參考當初文大美術系罷課廣場的拍片佈景,但因為有保密條款,就敬請大家耐心期待2024《青春並不溫柔》的正式院線放映囉!最後依然必須要謝謝奕瑄導演與《青春並不溫柔》的整個製作、演出團隊!2022.4.3記

↑ 那不可名的狼狽……1994.3.1

畢竟已過了整整二十八年,本以為不會有甚麼人還記得「文大美術系學運」(或感興趣),一如我也完全忘了當時竟有留下這冊習作本,所以莫非是近來包括《青春並不溫柔》與「台灣當代藝術資料庫」等,都不約而同地提及、指向了「文大美術系學運」,才讓我心有所感地因為整理房間挖掘出這件考古物:

「現在自己大概就算在等『兵單』來吧!雖然仍在盡人事,但自已被退學的事實,恐怕無法改變吧!

那麼這又是多麼尷尬的一段時間啊!前頭已是如此,而後頭又是如此地不可料。這怎叫我有心再拿起筆呢?只好回頭看看自己,再把那不可名的狼狽記錄下來,以資回憶吧!」

彼刻已被退學的我,正等著隨時會送到的入伍兵單、卻又根本無法預料後來即將爆發的三十四天罷課學運(果真是「不可料」啊!),所以身心應該都像我那不久後便要無奈剪掉的凌散披髮般,處在極度驚慌焦慮的糾結狀態中,儘管「怎叫我有心再拿起筆呢?」,是指還有畢業展的作品必須最後完成,但我還是選擇了先「回頭看看自己」。如今二十八年後再回首,慶幸當時自己仍擁有一支筆與一面鏡子,不管畫得究竟好不好,或許無需過多言語地便整個記錄了跌落到地獄底層的狼狽絕望處境,至今依然感受強烈,但另方面又何嘗不是透過鏡子凝視、舔拭著受傷的眼睛,稍稍療癒地拉了瀕臨溺斃的自己一把呢……2022.6.1記

↑ 站內相關連結:

● 《小草書籤37》:「小草藝術學院」媒體報導的相關文章彙整連

http://peter601017.pixnet.net/blog/post/425948267

留言列表

留言列表